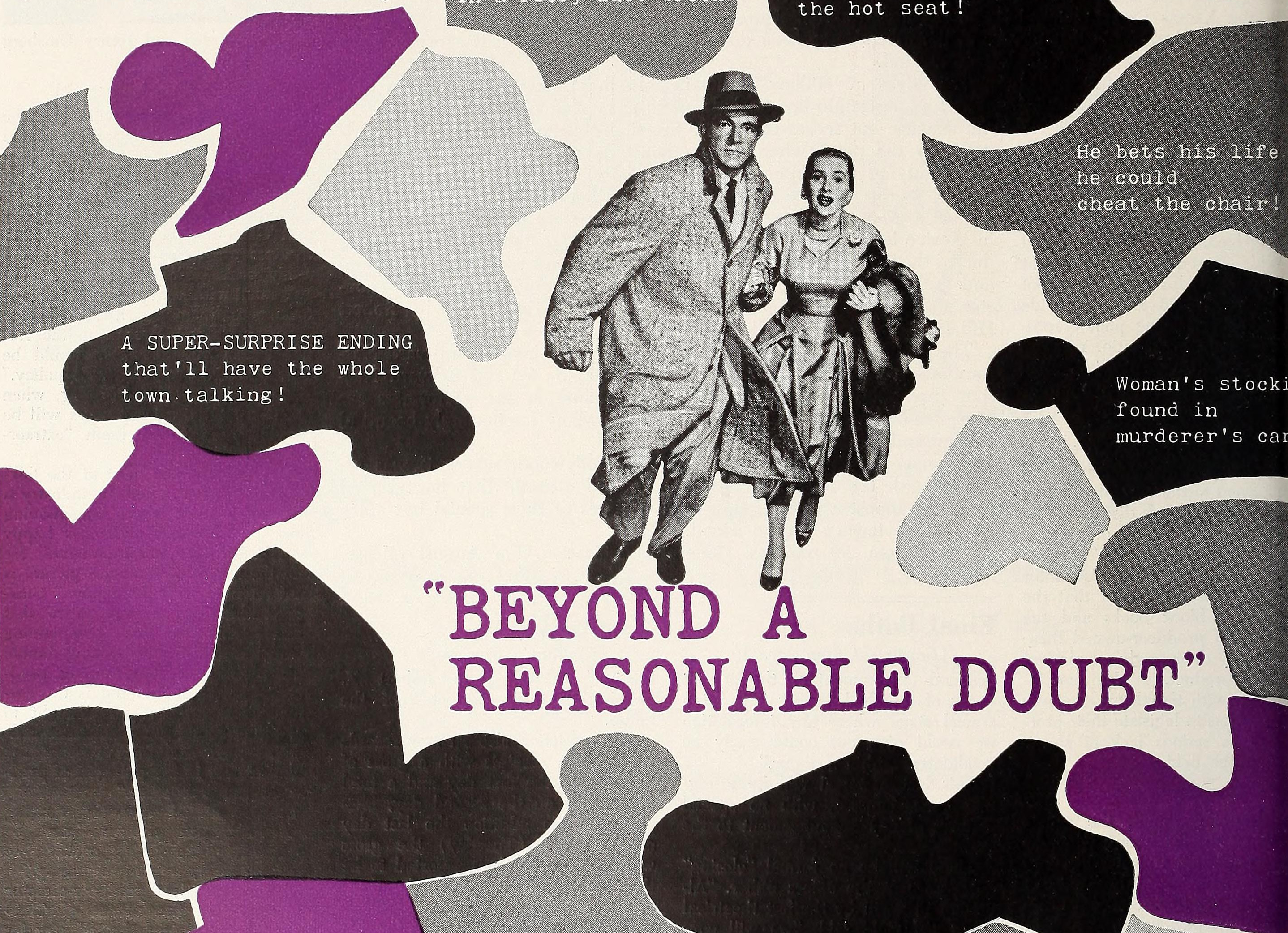

Beyond a Reasonable Doubt

RKOピクチャーズ

1956

殺人を犯した男と別れるのは多分理解できるだろう。

だが、彼を裏切って、警察に売って、電気椅子に送り込むのはまた別の話だ。

フリッツ・ラング

Synopsis

新聞社の社長オースティン・スペンサー(シドニー・ブラックマー)は、死刑の是非をめぐって地元の検事ロイ・トンプソン(フィリップ・ボーヌフ)と対立している。オースティン・スペンサーは、状況証拠でも無実の人間を電気椅子に送ることができる現行の司法制度に疑問を呈していた。オースティンの娘、スーザン(ジョーン・フォンテーン)は、小説家トム・ギャレット(ダナ・アンドリュース)と付き合っている。ある日、若いダンサーの殺人事件のニュースが舞い込んできた。オースティン・スペンサーは、「状況証拠を捏造して無実の男を殺人犯に仕立てる」ことで、無実の人間が死刑になることもありうることを証明しよう、とギャレットに持ちかける。こうして、偽の犯人をギャレットが引き受けることになった。オースティン・スペンサーとギャレットは様々な証拠を捏造し、ギャレットは被害者と同じクラブの同僚ダンサー、ドリーをデートに誘う。不審に思ったドリーは警察に連絡、ギャレットは逮捕される。オースティン・スペンサーの計画通り、数多くの状況証拠が発見され、ギャレットは殺人犯として有罪判決を受ける。だが、服役中のギャレットを救い出す、唯一の鍵であるオースティン・スペンサーが交通事故で死んでしまう。ギャレットは死刑を免れなくなってしまった。

Quotes

トム・ギャレット:リスクは?

オースティン・スペンサー:何も危ないことなんてない。まあ、無罪放免になってしまうかもしれないが。運が良ければ、電気椅子に座れるぞ。

Production

フリッツ・ラング、最後のハリウッド作品

フリッツ・ラングは、1920年代から30年代前半、『メトロポリス(Metropolis, 1927)』、『M(1931)』、『怪人マブゼ博士(Das Testament des Dr. Mabuse, 1932)』といった作品を次々と発表し、当時のドイツの映画界を代表する映画監督であった。そのラングがナチス政権下から脱出し、フランスを経由してハリウッドへ亡命する。ハリウッドで手がけた最初の作品は『激怒(Fury, 1936)』、それから約20年間、ハリウッドで22作品を監督した。『激怒』はスペンサー・トレイシー主演でMGM製作、ハリウッドでも破格の待遇だった。それが少しずつ滑り落ちて行き、独立系のプロダクションで、段々と安い製作費で、一作ごとに前作よりは見劣りする環境で監督をすることになっていく。そして、彼のハリウッド時代の最後の2作、『口紅殺人事件(While the City Sleeps, 1956)』と『条理ある疑いの彼方に』は、バート・E・フリードロブの元で製作された。フリードロブは、元々酒の卸売をしていたらしいが、その後ギャンブラー、プレイボーイとしてハリウッドで目立つ存在になり、1950年代からプロデューサーに転向した。ラングはフリードロブのことを最悪のプロデューサーと呼んで軽蔑していたが、当時のラングには選択の余地がなかった。フリードロブは、20世紀フォックス、MGM、RKOにコネクションがあり、製作した作品を配給することができたのである。そして彼の他にラングに声を掛けるプロデューサーはほとんどいなくなっていた。1955年の9月にダグラス・モローの原作「Beyond a Reasonable Doubt」の映画化権をフリードロブが手に入れ、その3ヶ月後の12月には、RKOの撮影所で撮影する契約を取り付けている。

原題の『Beyond a Reasonable Doubt』はアメリカの法律用語で、一般的には「合理的な疑いを超えて」と訳される。この言葉は、刑事裁判において被告の有罪を確定するためには、検事側が十分な証拠を提示する必要があることを表している。すなわち、被告が本当にその罪を犯したのかどうか、という問いに対して、理性的で常識的な一般人が持ちうる疑い(「合理的な疑い」)を払拭できるような証拠を検事は提出する必要がある、ということだ。「疑わしきは罰せず」という考え方である。この映画の邦題『条理ある疑いの彼方に』は、意味不明な訳語かもしれないが、これはこれで味わいがある。ちなみに全く同じ題名のテレビドラマが1954年にCBSネットワークの「Studio One」で放映されている。脚本はヘンリー・ミスロックでレスリー・ニールセン主演だったが、どうも全く内容は違うようだ。同じ脚本で翌年の1955年に今度はNBCの「Matinée Theatre」で放映されている。どちらの番組も録画が残っていないか、行方不明になっているのか、確認できない。

原作、脚本のダグラス・モローはジェームズ・スチュワート主演の大ヒット作『蘇る熱球(The Stratton Story, 1949)』の脚本でアカデミー賞を受賞した人気脚本家である。モローは、死刑の是非に関しては世論が二分しているというギャロップの調査結果を見て、このストーリーを思いついたという。モローとフリッツ・ラングは共同で脚本を作り上げていき、撮影にのぞむ。映画終盤のどんでん返しは誰のアイディアか不明だが、ラングの伝記の著者、パトリック・マクギーガンはフリッツ・ラングの最初の妻が「謎の状況下で」死亡していることを考慮すると、「誰がプロットの最後のどんでん返しを入れたのかは興味深い」と記している。モローは『条理なき疑いの彼方に』を最後に映画脚本から離れていき、テレビ番組の脚本の仕事が主体となった。彼はロナルド・レーガンとも仲がよく、後年レーガンがアメリカ大統領に就任する際にも尽力したようだ。70歳を超えてからも、NASAの宇宙開発プログラムにも諮問機関のメンバーとして関わっていた。

音楽はハーシェル・バーク・ギルバートが担当。第二次世界大戦後からハリウッドで主に指揮者、編曲、オーケストレーションなどで活躍していた音楽家だ。フリードロブのもとで音楽を担当していたが、この『条理ある疑いの彼方に』を最後にTV業界へ転身、多くの人気番組の音楽を精力的に担当した。撮影監督のウィリアム・E・スナイダーは、むしろテクニカラー作品で有名なカメラマンである。『姫君と海賊(The Princess and the Pirate, 1944)』、『カルメン(The Loves of Carmen, 1948)』、『コロラド(The Man from Colorado, 1948)』などの作品があり、アカデミー賞にも3回ノミネートされている。スナイダーもこの作品以降、TVの仕事に重点を移していく。美術監督のキャロル・クラークは、170本以上の映画で美術を担当しているベテランだ。クラークといえば、『キング・コング(King Kong, 1933)』、『トップ・ハット(Top Hat, 1935)』といったRKOのアール・デコデザインを代表する作品や『ブロンドの殺人者(Murder,My Sweet, 1944)』『汚名(Suspicion, 1946)』といったフィルム・ノワールの作品、ヒッチコックの作品などでも参加している。フリッツ・ラングの作品では『クラッシュ・バイ・ナイト(Clash by Night, 1952)』に参加している。セット美術を担当しているダリル・シルヴェラは、『十字砲火(Crossfire, 1947)』、『危険な場所で(On Dangerous Ground, 1951)』ほかフィルム・ノワールの作品に数多く参加している。

主演の二人はダナ・アンドリュースとジョーン・フォンテーン。ダナ・アンドリュースの配役は、映画化発表の際にすでに上がっていた。フリードロブ/ラングの前作『口紅殺人事件』でもダナ・アンドリュースが主演だった。この頃のアンドリュースはアルコール依存症がひどくなっており、ジーン・ファウラー・ジュニア(編集を担当、ラングの長年の友人でもある)によれば、撮影現場に二日酔いで現れない日はなかったという。

11時くらいまでとにかくコーヒーを1ガロンほど飲ませて酔いを抜かせないと、カメラを回すことができなかったんだ。ジーン・ファウラー・ジュニア

ジョーン・フォンテーンは、この撮影現場をこころよく思わなかったようだ。いつも酒臭いアンドリュースと、妙に人当たりの良いフリッツ・ラング。彼女はどちらも「ニセモノ」だと思ったと後年語っている。彼女は「ドイツ人は威張っていたと思ったら、突然こびへつらう」ようなところがあると思っていて、ラングが「私はいい子にしています、はい、フォンテーンさん、なんなりと」という態度をとっていて気色悪いと感じていた。随分な言い方だが、この映画の撮影中からドイツ帰国までは、ラングのキャリアのなかでも最も屈辱的で報われない時期であり、彼の当時の行動、特にこの映画のあとの鬱状態を考えると、むしろ悲しい話でもある。

ラングは自分のキャリアがもう終わってしまっていることに気づいていた。パトリック・マクギーガン

オースティン・スペンサーが交通事故にあうシーンは、ラングが周到に準備していた。車にリグを据え付けてカメラを設置し、車を転倒させながら撮影した。しかし、編集のファウラーは「使い物にならなかった」と言っている。実際の車の転倒はゆっくりすぎるのだ。ファウラーによれば、結局、撮影されたショットを8コマごとプリントして挿入したらしい。実際の上映用プリントでは1秒にも満たないショットになっている。

この作品は、死刑執行にトム・ギャレットが立ち会う場面から始まる。この場面をめぐって、プロデューサーのフリードロブとラングは意見を違えてしまう。後年、ラングがロッテ・アイズナーに語ったところではこうだ。フリードロブはラングを呼んでこの死刑のシーンは「真実に迫る恐ろしい」ものがいいと主張、ラングは「そんなことをしたら、興行や配給が黙っていない」と反論する。フリードロブはラングの言うことを聞かず、「真実に迫るリアルな」シーンにしろと命令する。ところが、いざ撮り始めると、フリードロブの手下のスパイが密告、フリードロブは「この馬鹿野郎、ここはUFAじゃないんだ!そんな残酷なシーンを撮るな!」とラングを怒鳴り飛ばしたという。ピーター・ボグダノヴィッチとのインタビューや他の記述とは少しずつ食い違いがあるが、いずれも「ここはUFAじゃない」と言われたことだけは一致している。

ラングはフリードロブと言い争う気力も残っていなかった。撮影が終わるとジーン・ファウラー・ジュニアに編集を任せて、完成まで見届けることなく手を引いてしまった。

ラングは、映画監督を実質的に引退した後、多くのインタビューで、この作品の製作の過程でのフリードロブとの諍いや争いを苦々しく語っている。そして、いったん『条理なき疑いの彼方に』が完成すると、フリードロブが態度を和らげて、新作の話を匂わせてきたことも、そしてラングがそれをにべもなく断ったことも語っている。だが、ラングが語っていないこと(そして彼のインタビュアーや伝記の著者も語っていないこと)がひとつある。フリードロブは、『条理なき疑いの彼方に』の公開わずか1ヶ月後の10月7日に膵臓がんで他界しているのだ。彼はそれまで2回も手術を受けていたが、病魔に勝てなかった。49歳だった。おそらく、『条理なき疑いの彼方に』の撮影中、彼は身体的、精神的に悪化の一途をたどっていたことだろう。我々はフリードロブ側の言い分を聞くことはなく、ラングの苦々しい思い出と、それを見ていた俳優やスタッフの回想だけで、この作品の不幸な製作過程について推し量ることになってしまっている。

Reception

公開後の業界紙の反応は決して悪くない。

製作は手堅く、ペースもよく、ダグラス・モローの脚本に出てくる会話も切れ味が良くてスッキリしていて、話のアイディア自体はありえないものかもしれないが、信憑性のオーラをまとっている。Motion Picture Daily

フランスでは、ジャック・リヴェットが「カイエ・デュ・シネマ」に熱烈な評を寄稿した。

ラングはコンセプトのシネアストだ ジャック・リヴェット

フリッツ・ラングは幸運なことに、彼の存命中に作品の再評価が始まり、それにともなってインタビューも数多く受けている。その際にこの作品について様々な不満を述べている。

過去のことを振り返ると、一体何本の映画がズタズタにされたことか。心臓発作で死にたくはなかったから、この出口のない不毛な競争から抜け出すことだけを考えていた。フリッツ・ラング、ロッテ・アイズナーの引用

私はこんな複雑なやり方で完全犯罪について描くよりも、死刑についての映画を作りたかったんだ。フリッツ、ラング、アラン・シルバーとロバート・ポーフィリオとのインタビューで

しかし、『条理ある疑いの彼方に』は、フリッツ・ラングのアメリカ時代の作品群のなかでも、目を引くようなシーンがあまりないせいか、言及されることは少なかった。特に40年代後半からのラングの他の作品、例えば『スカーレット・ストリート(Scarlett Street, 1946)』や『飾窓の女(The Woman in the Window, 1946)』、あるいは『クラッシュ・バイ・ナイト(Clash by Night, 1952)』などの作品と比べて「フィルム・ノワール的」要素が少ないために、1970年代の批評のなかでは取り上げられることが少ない作品だった。1990年代にダグラス・パイの「抑制されたナラティブ」という視点からの分析などが、この作品を「ラングのハリウッド最後の作品」から立ち上げ直していく。ケーブルTVやVHSの普及とともに、それまで見逃されていた作品のリバイバルのなかで、ラングのフィルモグラフィを完結させる作品としても再評価されていった。

1999年にピーター・ハイアムズ監督で同題の作品(『ダウト 〜偽りの代償〜』)が作られているが、内容は大きく異なっている。

Analysis

状況証拠という表象

フリッツ・ラングは自らが死刑廃止論者であることを公言していた。それは彼がハリウッドで最初に監督した作品、『激怒』でも題材として取り上げられているし、『スカーレット・ストリート』でも無実の男が死刑になるという結末が用意されていた。『条理ある疑いの彼方に』でも、司法システムがもつ欠陥を逆説的に提示して、無実の人物を電気椅子に送る可能性や、真犯人を取り逃がしてしまう可能性を指摘している。

まず、現代の刑事ドラマや科学捜査ドラマ、ドキュメンタリーを見ている私達がこの作品を見ると、その杜撰な捜査手法や、検事の追求の仕方に唖然としてしまうはずだ。検察側があげてくる物的証拠(ライター、ダンサーのパウダー)や目撃者証言に合致する外見(グレーのコート、茶色の帽子)は少し考えれば、「合理的な疑いをこえた証拠」にはなりえないのは誰の目にも明らかだろう。検察側は、殺害された被害者の本名さえ把握していなかった。弁護側は検事側の立証責任の隙を突きもしないし、ろくに控訴もしない。トンプソン検事は殺人マシーンと化して、次から次へと自らが断罪した死刑囚を電気椅子送りにすることに異様に執着している。『ロー・アンド・オーダー』のご都合主義も大概だが、現代では、ここまで穴だらけの裁判ドラマはそう見かけない。

この点においては、当時画期的な法廷ドラマと言われた『十二人の怒れる男(Twelve Angry Men)』も同じである。『十二人の怒れる男』はTV放映が1954年、映画化が1957年であり、『条理ある疑いの彼方に』とほぼ同時期に製作されている。特に映画版は、その後の法廷ドラマに少なからぬ影響を与えた。米国最高裁判事のソーニャ・ソトマイヤーは若い頃に映画版『十二人の怒れる男』を見て、法律の道に進むことを決心したという。その彼女でさえ、判事になってからは、陪審員にこの映画を真似てはいけないと注意している。最大の理由は、検事も弁護側も証拠について十分な検証や議論をしていないからだ。

検事の仕事は人を起訴することだけではない。その前に徹底的に調べて、被告の有罪を確かなものにしないといけないのだ。 ソーニャ・ソトマイヤー

もちろん、刑事法廷の実際と、フィクションにおけるドラマには大きな溝がある。現代の刑事ドラマやTV番組ももちろん「実態」とは程遠いフィクションに違いない。では、なぜ今も昔もこのようなフィクションが製作され、受容されるのだろうか。それは「正義がなされる」という、古くからある物語だからだ。その正義が依って立つ権威が、時代によって変化している。全盛期は過ぎたものの、科学捜査がドラマの起動力として定着している現在は、(カッコつきの)「科学」が正義をもたらす権威だが、1950年代は違ったのである。この時代は『ドラグネット』や『ネイキッド・シティ』といった警察捜査ドラマにみられるように、聞き込みや取り調べといった警察の地道な捜査、「勤勉な警察」こそが正義の依って立つ権威だった。だが警察が集めてくる目撃者証言や状況物的証拠のあやふやさと「正義をなすこと」の関係を掘り起こそうとしたのが、『十二人の怒れる男』や『条理ある疑いの彼方に』、アルフレッド・ヒッチコック監督の『間違えられた男(The Wrong Man, 1956)』といった作品だった。特に裁判を舞台にした作品では「合理的な疑いを超えて」という言葉が鍵となっている。

陪審員11:(陪審員7に向かって)おそらくあなたは「合理的な疑い」という言葉の意味がわかっていないんじゃないですか。12人の怒れる男

『条理ある疑いの彼方に』では、多くの批評が指摘している通り、観客は物語の進行の中でいつしか陪審員として参加してしまう。それは、ギャレットが有罪となる法廷の陪審員ではなく、編集者スペンサーとギャレットが、警察や検事局の正義執行プロセスの「不正義」を裁くという「裁判」の陪審員になっているのだ。ところが、ギャレットが最後に実際の犯人だったと判明する際に、見ている側が「合理的な疑い」という言葉の意味がわかっていなかった、と気付かされるのである。

結末で意外な事実が明かされ、それまで私達には物語の情報が秘匿されていたと明らかになったとき、私達は見かけだけで事象を簡単に受け入れる自分たちの性向に向き合うことになる。ダグラス・パイ

この裁判映画では、物語世界内部のすべてを掌握したつもりになっている主人公に同一化することで、彼と同様の昂揚感に満たされるはずの幸福な観客が、映画のある瞬間、主人公が見逃したものをも見逃さずに視認できたかどうかに、すべてのポイントがかかってくる。加藤幹郎

セルジュ・ダネーは「この映画は二度見なければならない。最初はサスペンスの展開を楽しみ、二度目はその機知を「逆回しで」楽しむために」と言っている。二度見ることで、秘匿された物語の多層構造を解剖台の上に載せてメスをいれることができるようになる。トム・ガニングは、ギャレットが描いていた物語を再確認し、ギャレットが法廷で見せる薄ら笑いの意味を違った視点で見ることが可能になると指摘している。最初はスペンサーが自由意志で行動していると我々は思っていたかもしれないが、実はギャレットの介入による心理的な操作かもしれない、という疑いを持つことにまで解剖は及ぶかもしれない。加藤幹郎は、更に踏み込んで、ギャレットさえも見逃していた「見えざる記号」―――丸い焦げ跡のついたマッチ―――を視認することに、私達観客の存在理由が賭けられている、と述べる。

この作品を繰り返し見ていると、いかにナラティブ(語られていること/映されていること)が私達の視野を決定しているかを思い知らされる。スクリーンを見ている意識の中で「語られている/映されている物語」と「語られていない/映されていない物語」の区別が曖昧になるだけではない。「語られている/映されている物語」の真偽について疑いを持つ契機さえ奪われ、「語られていない/映されていない物語」の存在について想像する想像力さえ奪われているのだ。

いわゆる「どんでん返し」の作品は、このような「語り」の持つ性質をメタ・フィクションとして透視する構造を内在する。「どんでん返し」のポイントを支点として、語りの視点と観客の視点をパラメーターとしながら、フィクションの作法―――観客に何を見せて、何を見せないか―――を調整していくからである。だが、この作品が特異的なのは、その調整がこの作品のテーマ、すなわち証拠という「表象」と正義をなす「権威」の癒着に直結しているという点だろう。

例えば、この作品の前半で、「死刑を推進する検事」の鼻を明かすつもりのスペンサーとギャレットが、パティ・グレイ殺人の真犯人の存在には全く無関心であることに、我々はどれだけ違和感を抱けただろうか。物語は検事とスペンサー/ギャレットの対決を軸に進んでいくのだが、なぜ、我々は、警察が真犯人ではなく、ギャレットを逮捕すると考えたのか。なぜなら、物語の中では一度も「真犯人が登場する」という可能性が提示されないからである。

その点で、証拠を捏造するたびにスペンサーが撮影する「写真」の持つ意味は特に重要だろう。

この編集者は目撃者証言を信頼する一方で、状況証拠を全く信頼していない。完璧な目撃者は写真である。なぜなら写真は嘘をつかないからである。レイノルド・ハンフリーズ

スペンサーとギャレットは、状況証拠を捏造している様子をインスタント写真に撮影し、「目撃者」として確保する。死体発見現場にギャレットのライターを意図的に置くときには、ギャレットは新聞を片手に、ライターをもう一方の手に持ってポーズを取る。ギャレットがグレーのコートを買いに行くところはさらに手が込んでいる。鏡の前にギャレットが立ち、写真を撮影しているスペンサーが鏡を通して写真に写り込むように仕掛ける。多くの批評が指摘するように、この写真は我々観客がギャレットの無罪を信じている間は、証拠を捏造したという証拠だが、ギャレットが殺人犯と明らかになった瞬間に、真犯人が周囲を欺いて無罪になろうとした証拠写真になる。写真は「疑いのない証拠」というのも、「疑い」を決めるコンテクストによっていかようにもなりうるのだ。

『出獄(Call Northside 777, 1948)』のレビューでも触れたが、セミドキュメンタリー・スタイルの警察ドラマでは、科学への信頼が基底にあり、特に目撃者証言よりも、写真のほうが信憑性が高い(写真は嘘をつかない)という前提が共有されている。しかし、『出獄』の元になった実際の事件が、映画に描かれているような科学技術の恩恵によって無罪放免に至ったのではなく、「地道な聞き込みや証拠の調査」によって解決を見た、という点は思い起こされるべきだろう。

先の「グレーのコート」が決定的証拠のごとく扱われるのは、この写真撮影によってそのコンテクストが強化されたからに他ならない。ドリーの証言を再度確認すると明らかになるのは、彼女はパティが殺された晩に、パティが「グレーのツイードコートと茶色の帽子の、パイプを吸っている男と出ていくのを見た」と言っているだけだ。その謎の男はパティと劇場を出ていったというだけにも関わらず、殺人と直接関係があるとなぜか直線的に結び付けられてしまっている。それを結びつけたのは検事の発言だけではない。どこにでもあるコートやライターを「疑いのない証拠か否か」の問題に閉じ込めるのは、むしろこの写真撮影なのである。物語の設計が、「疑い」のありかを決めているのだ。

この「グレーのコート」は重要なアイテムになっているが、ハンフリーズは、「トンプソン検事がギャレットを逮捕する時に、まさしくその服装をしている」と指摘する。

『条理ある疑いの彼方に』は私達に眼を使うことを要求するばかりではない。脱コンテクスト化したもののありようを問うているのだ。レイノルド・ハンフリーズ

フィクションはその語りでコンテクストを追い込み、「証拠」を真実として提示して「疑い」を晴らし、「正義」をなす。しかしその一方で、例えはっきりと描写されているものでもコンテクストから外れてしまうと見逃してしまう。多くのフィクションはそうやって仕組みを隠蔽するが、『条理ある疑いの彼方に』はどんでん返しを使ってその仕組みの透視図を裏返しにし、隠れていた部分を露わにする稀有な作品だ。

疑うことと正義の権威

「合理的な疑い」を超えた証拠を提出して立証する責任があるのは、検事側である。では、その「疑い」を持つ主体は誰か。

判事:(陪審員に向かって)もしあなたの心の中に、被告の罪に関して少しでも合理的な疑いがあれば、あなたは被告に対して無罪を宣告しなければならない。 十二人の怒れる男

しかし、『条理ある疑いの彼方に』の公判の場面では、この疑いの主体は陪審員ではない。セリフのなかではっきりと「疑わしい(doubt)」と言っているのはトンプソン検事であり、立証責任のある検事のほうが事実ではなく疑いで被告を断罪しているのだ。

トム・ギャレット:たまに人が来ることもあるんですよ。なかにはパイプを吸う人もいます。だから、カバーにパイプのあとがついたマッチがあったんでしょう。

トンプソン検事:ギャレットさん、疑わしいですな。非常に疑わしい。

そもそも「合理的な疑い」とは何か、いったいどんな理をもって合理性を問うのか、と多くの人が思うであろう。法廷では過去に起きた事象をめぐって、推論を立ててその是非を問う。イギリスの法学者A・S・ツッカーマンによれば、評決が間違うときとは、評決が証拠から論理的に導き出しえない場合と、証拠から評決は論理的に導き出せていても、それでもなお事の真相と矛盾している場合があるという。無実の人物を処罰しないためには、このいずれも回避されなければならない。前者は証拠の補強で危険度を減少させることはできても、後者は過去に起きたことに関しての推論が伴う以上、決して無謬ではない。ここでこの推論は「蓋然性」をもって議論されるようになる。

実は「合理的な疑いを超えて(beyond a reasonable doubt)」と対で使用されていた「蓋然的な確かさ(moral certainty)」という言葉がある。この言葉は、今はほとんど使用されなくなってしまったが、かつては法廷でも使用されていたそうだ。哲学者のトニ・ヴォーゲル・クレーリーはこの二つの語の違いを前者は「外部の、客観的な証拠」、後者を「良心に照らしあわせても、他人を罰することができるかどうかという主観的な問い」と定義している。そして、この「蓋然性」の根源は、アリストテレスの定性的な科学からガリレオに代表される定量的な近代科学への転換にあるという。すなわち、「限りなくクロに近いと確信する」といった具合に、定量的で連続した「確かさ」の軸をもって、有罪・無罪という二値の(不連続の)判断をするのだ。

吉利用宣が「合理的な疑い」についての論文で明快に指摘しているように、私達は日常生活においては、将来起きうることについて推論を用い、それは後日検証可能であるが、裁判の場合は過去に発生した事象を様々な証拠から推論し、その蓋然性を推し量る。問題となる事象を同時にその場で観察していたわけではないので、あくまで推し量るに過ぎない。この蓋然性に照らし合わせて確信するというのは、かつてはデータを見て「納得する」という主観的な行為だったのだが、いつの間にか蓋然性の高いデータがありさえすれば、確信は自動的に付与されるもの、という認識にすり替わろうとしている。全くの他人のDNAが一致するのは何万分の一の確率だ、といった具合に、データの確からしさが強調されて、それによって「合理的な疑い」が一足飛びに吹き飛んでしまう。

『条理ある疑いの彼方に』で、ギャレットとスペンサーは「証拠は捏造できるという証拠」の蓋然性を高めるために、証拠を捏造している現場の写真を撮影する。それだけではない。ギャレットに新聞を持たせて、証拠を捏造している日を記録し、スペンサーが鏡に写り込んで撮影している瞬間をとるという、より外部への参照を通して、蓋然性を高めていく。さらに観客は、この「証拠は捏造できるという証拠」だけを見ているのではない。この証拠の捏造行為そのものを観察している。問題は、「証拠は捏造できる」ことが証明されたとしても、「ギャレットが真犯人である」ことは結局否定できない、という点だ。『Beyond a Reasonable Doubt』というタイトルは、定量的な近代科学の支配がはらむ、他人を罰することができるかどうかという主観的な問いの喪失を告発しているのだ。

電話一本で命を奪われること

この三人のなかで誰がいちばんひどい人間だろう? フリッツ・ラング

この作品の批評では、「これは死刑の是非をテーマとしているが、それはさておき」という前書きがつくものが多い。だが、主観的な問いの喪失の裏側には、それにも関わらず誰かを電気椅子に送るという行為への強い疑問が出現するのが必定であろう。ラングはアイズナーとの対談のなかで、トム・ギャレットと、彼を強請っていたパティ・グレイ、そしてギャレットの罪を知って実質的に死刑宣告をしたスーザンの三人のうち、誰が一番ひどい人間かと問いかけている。ラングはそのなかでもスーザンに対しては非常にネガティブな意見を述べている。恋人が人を殺したと知って別れるのは理解できるが、裏切って電気椅子送りにできるように警察に渡すのは「まったく別じゃないか」と語っている。

ラストシーンで、ギャレットは州知事が無罪放免にサインしようとしているのを見つめている。そこへ電話が州知事あてにかかってくる。州知事の受け答えから、電話の主がスーザンの意を受けた検事補のボブ・ヘール(アーサー・フランツ)であることが明らかになる。電話を終えたあと、州知事はペンを置いて無罪放免を取りやめる。このシーンは、電話一本で死刑宣告をされたギャレットの側からのみ描かれている。非常に効率的な演出であるとともに、死刑宣告の非情さを奇妙なまでにあっけなく描いている。

1950年代は、アメリカで死刑の是非を問う議論がメディアで取り上げられた時代である。実際の死刑囚キャリル・チェスマンが獄中で書いた手記「死刑囚2455号(Cell 2455 Death Row)」は1954年に発表されると大ベストセラーになり、翌年の1955年には映画化もされている。やはり実際の死刑囚バーバラ・グラハムの手紙がもとになった映画『私は死にたくない(I Want to Live!, 1958)』も反響を呼んだ。しかし、いずれの映画も死刑の制度の是非を正面切って描く作品ではない。特に『死刑囚2455号(Cell 2455 Death Row, 1955)』は、青少年犯罪(Juvenile Delinquency)を題材にしたエクスプロイテーション映画の側面が強い。『条理ある疑いの彼方に』はそのなかでも、死刑宣告を誰が下すのかという問いを、ねじれたプロットを使って最終的に観客に突きつけるところまで来ている。

電話一本で、人の命が左右される、しかもそれが死刑宣告となる、というエンディングは、そのような「密告」が日常的に行われていたナチス政権下のドイツや占領国、そして戦後のソビエト共産圏の空気を連想させるには十分だ。フリッツ・ラングは、折あるごとに自分は死刑制度に反対である、と述べている。その政治的姿勢が、ナチス政権下の暗い国情の反映であろうことは想像に難くない。一方で、ラングのカトリック精神も忘れてはならないであろう。

フリッツ・ラングは、ナチス政権との自分の関わりを語る時、自分が「ユダヤ人の血を引いている」ことを前提に話をすることはほとんどなかった。むしろ、彼は自分が敬虔なカトリック信者であることを強く自負していた。20世紀の中盤まで、カトリック教会、すなわち法王は死刑制度に対しては常にアンビバレントな態度を見せていたが、その後急激に死刑反対に傾いていく。その背景をもとにラングの発言を追っていくと、彼の社会と個人の尊厳の思想の根源には必ずカトリック信者としての態度があることに気づかせられる。ウィリアム・フリードキンとのインタビューで、ラングは「学校で宗教を教えないで、どうやって倫理(ethics)を教えるんだ」とやや激高気味に語っている。現在のアメリカではもちろん、当時でさえ反動的と取られかねない発言だ。だが、ラングは個人には依って立つ倫理観が必要だと考えていた。だからこそ、『条理ある疑いの彼方に』は、スーザンという個人の、いささか疑わしい倫理観に基づいて、社会の制度が運用されるという結末になっているのだ。蓋然性という量的な確率論を「有罪か無罪か」「生か死か」という二元論に帰してしまう制度のあり方に疑問を持っていたのであろう。過去に起きた事象の「真実」と「証拠」のあやふやな関係、客観的蓋然性への信仰と主観的な確信の喪失、そして個人の倫理と社会制度の危うい共犯性を、一気に暴いてみせるこの作品は、ラングの作品の中でも最も成熟した物語だと言えないだろうか。

Links

ウィリアム・フリードキンが1975年におこなったインタビューは、ラング自身の意見も貴重だが、その撮影過程を見ることで、ドキュメンタリーのあり方そのものを考えさせられる興味深い映像である。

AFIのカタログには『条理ある疑いの彼方に』の詳細なデータが掲載されている。

TCMのサイトに掲載されているラング・トンプソンの記事は、コンパクトにこの映画の経緯がまとめられている。x

DVDBeaverのサイトのDVD/ブルーレイ評者は、この作品がいまだにその価値に見合う適切なリリースをされていないことにフラストレーションを感じているようだ。

Data

RKOピクチャーズ配給 9/13/1956公開

B&W 1.85:1

80 min.

| 製作 | バート・フリードロブ Bert Friedlob | 出演 | ダナ・アンドリュース Dana Andrews |

| 監督 | フリッツ・ラング Fritz Lang | ジョーン・フォンテーン Joan Fontaine |

|

| 脚本 | ダグラス・モロー Douglas Morrow | シドニー・ブラックマー Sidney Blackmer |

|

| 原作 | ジェラルド・バトラー Gerald Butler | アーサー・フランツ Arthur Franz |

|

| 撮影 | ウィリアム・スナイダー William Snyder | フィリップ・ボーヌフ Philip Bourneuf |

|

| 音楽 | ハーシェル・ギルバート Herschel Gilbert | ||

| 編集 | ジーン・ファウラー・ジュニア Gene Fowler Jr. |

References

[15] 加藤幹郎, 映画とは何か 映画学講義. 東京: 文遊社, 2015.